「防音室の風呂桶理論」その音、漏れてますよ!

皆さん、こんにちは。防音アドバイザーBudscene並木です。

私たちの扱う防音室というものは壁や床、天井、ドアなど様々なパーツから構成されています。

今回は、防音室全体の性能とパーツ毎の性能の関係を表す「風呂桶理論」について熱く語りたいと思います。

防音室と風呂桶に何のつながりが?!と思われた方。

実は、この2つには意外と共通点が多いんです。

音は目に見えないのでイメージしにくくても、風呂桶に例えたら防音についてストンと理解できるかもしれません。

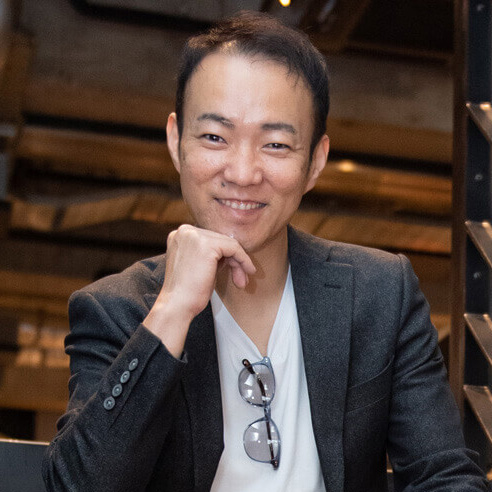

風呂桶が防音室です。

風呂桶に使われている一枚一枚の板が、防音室を構成する壁や床、天井、ドア、窓などに相当します。

そして風呂桶に入れる水が、防音室で発生する音です。

すると、風呂桶の高さを防音性能に見立てることができます。

・・・このままでは、さっぱりわかりませんよね。

では、さっそく実際の具体例を挙げて、どういうことかご説明します。

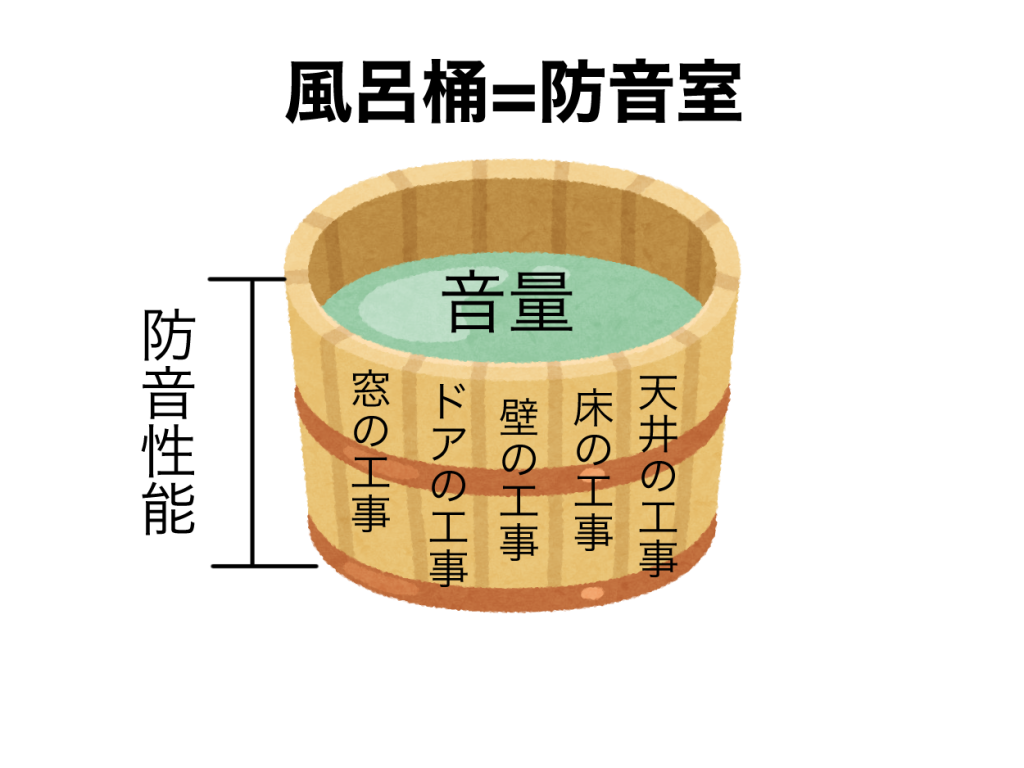

一部分だけ防音性能が低い場合

例えば風呂桶の板が一枚短かったら水はどうなりますか?

水は風呂桶の低いところ(板の短いところ)から漏れてしまいますよね。

防音室でも同じことがいえるのです。

「一部分だけなら防音性能が低くてもいいだろう」と手を抜くと、そこから音が漏れていきます。

天井や壁、窓、ドアなど、他のパーツの防音性能をどんなに上げても全て無駄になってしまいます。

一部分だけ防音性能が高い場合

では、逆はどうでしょう。

風呂桶の板が一枚だけ高かったら?

風呂桶は取っ手が付いただけのような形になり、全体として水を入れられる容量は変わりません。

防音室でもやはり同じことがいえます。

一部分だけ防音性能を上げても部屋全体の防音性能は上がりません。

天井や壁、窓、ドアなど、他のパーツの性能が追いつかず、音が漏れていってしまうためです。

防音室全体の性能とパーツ毎の性能の関係

つまり、風呂桶も防音室も各パーツの性能の下限値が全体の基準となるのです。

よって、防音室の性能を上げようと思ったら、どのパーツも均一な性能になるように工事をする必要があります。

どこか一ヶ所だけ防音性能を下げたり上げたりしても、全体の性能は下の方に合わせられ意味がありません。

私たちはこれを風呂桶理論と呼んでいます。

このことについては、こちらでも述べています。

【部分的な防音だけでも効果はある?防音ドア、二重窓の防音効果】

大切な事なのでもう一度いいますね。

最も効率よく防音効果を得られる方法は、防音性能を全体で均一にすることです。

無駄な工事で後悔したくない!

お客様のご相談でよくあるのが、「窓だけ防音効果をもっと高めたい」「床は防音に影響なさそうだから工事を削減したい」といった部分的な防音性能の上げ下げに関してです。

一部分だけの工事の方が費用が安く済む、と思われるのかもしれません。

しかし、逆です。

効果を得られずに、結局お金を無駄にすることになるからです。

性能にバラツキがある工事はコスパが悪く、結果的に後悔することになります。

私たちはそういうご要望には別の形でお応えしています。

遠回りに見えても「各パーツの防音性能を調査し、性能が足りない部分を補ってそろえる」という工事がおすすめです。

無駄のない防音工事をするためには

- 全体として同じレベルの性能にする

- 一部分だけ工事を軽減してはいけない

- 一部分だけ工事を強化してはいけない

という風呂桶理論を頭に入れて、しっかりと計画を立てることが大切です。

もし今後、防音対策を業者に依頼する際に「ここだけ防音強化しましょう」というような提案をされたら、防音のノウハウや知識を持っていない怪しい業者として認定してOKです。

詳しくは、

【効果のない防音工事をする業者に注意】

をご参照ください。

是非、信頼のできる業者と理想の防音室を実現してください。

まとめ

今回は、

- 防音室全体の性能はパーツ毎の性能の下限に合わせられる

- そのため、防音効果を効率良く得るには全体で性能をそろえる必要がある

という「風呂桶理論」について語らせていただきました。

私たちBudsceneは様々な防音情報を発信していますので、是非正しい知識を得て防音室作りの参考にしていただければと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

防音アドバイザーBudscene並木でした。

質問コーナー

Q. 風呂桶理論は誰が名付けたのですか?

A. 私です(^^)v

わかりやすい例えだと思うのですがいかがでしょう?!

この呼称、バドシーン界隈では当たり前のように使われていますが、もっと広く普及させたいと考えております。是非ご協力をお願いします(笑)

Q. 防音室を作りたいのですが、必要となる防音室全体の性能がわかりません。

A. 必要な防音性能は以下の式で表されます。

必要な防音性能 = A - B (A:防音室内で発生する音量、B:環境騒音の音量)

環境騒音とは日常を営む上で自然に耳に入ってくる雑音全般のことで、防音室から漏れ出る音は環境騒音に紛れればOKであるため、必ずしも「0」にする必要はありません。

昼間の環境騒音を45 dBと想定した時の、大まかな性能の目安を記載します。

| 音量A [dB] |

昼間の環境騒音B [dB] |

必要となる遮音性能(実測値) [dB] |

|

| ピアノ | 95 | 45 | 50以上 |

| バイオリン | 90 | 45 | 45以上 |

| トランペット | 95 | 45 | 50以上 |

| ボイスチャット (盛り上がった時の人の声) |

75~85 | 45 | 30~40 |

しかしこれはあくまでも目安であり、個別のケースには当てはまらない場合もあります。

バドシーンは防ぎたい音の種類や周囲の環境などにも留意しながら、皆さまと一緒に考えつつ性能を提案させていただきたいと思っております。まずは気軽にご相談ください。

必要な防音性能や環境騒音に関しては、こちらでも詳しく述べています。

【見積もりは金額で決めるな!防音室の目的を達成できなければ意味がない】

ご参照ください。

Q. 怪しい業者の見分け方は他にもありますか?

A.ポイントは3つです。

- 複数社の見積もりを比較 → 価格や防音性能が適正であるかの判断基準に!

- 性能保証をしているか確認 → 責任感があり信頼できるかどうかの目安に!

- 実績豊富かどうかチェック → 技術力と評判の参考に!

ポイントを押さえ、怪しい業者には引っ掛からないようにしましょう。

関連動画

【防音室造りが簡単に理解できる風呂桶理論を徹底解説【防音工事】】

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル